『勉強ができる子』って何がちがうの?

『勉強ができる』のほかにも『成績が良い・学力がある・頭がいい』などいろいろないい方をしますが・・・

実は、私たちが見ているのは勉強ができる子のほんの一部分、氷山の一角にすぎません。

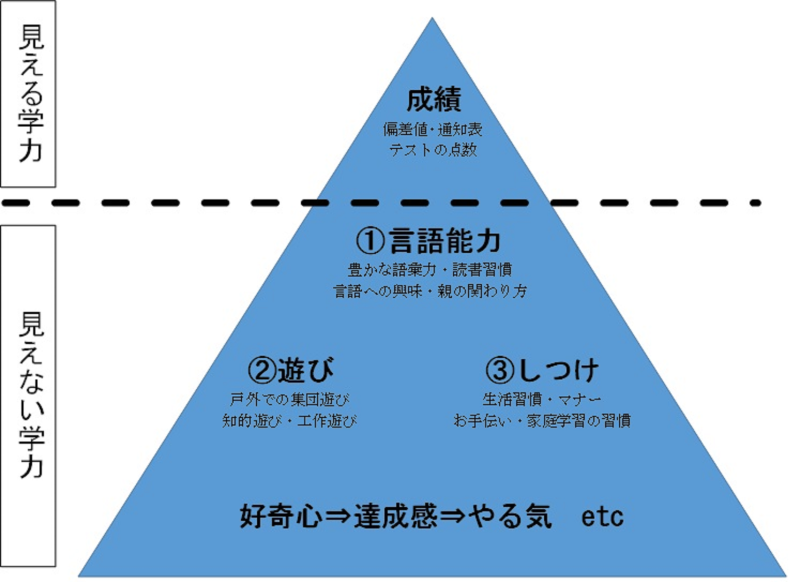

下のピラミッド図をご覧ください

点線を海面、△を氷山だとすると・・・

私たちの目に見えるのは、海面上に浮かぶ氷山の頭頂部だけ。

氷山の大部分は水面下にあり、8分の1だけが海面上に姿を見せているそうです。

見える部分(成績)を育てたければ、見えない部分も相対的に大きくする必要があります。

この見えない学力は大きく分けて、図の①②③の三つの要素で構成されています。

わかりやすくいうと、

①言語能力 理解できる言葉が多く、読書習慣がある

②遊び 五感を鍛える遊びを通して、精神的・身体的に成長している

③しつけ 適切な社会生活・学習生活を営める素地がある

いや、まだ表現が硬いですね、

①初めて目にする文章がスラスラ読めて、書いてある内容も分かる

②小さいころに外でいっぱい遊んで、いろんな経験をした

③人に迷惑をかけない程度にマナーをわきまえ、おうちでも勉強するクセがついている

といったところでしょうか。

『見えない学力』を支える言語能力

この『見えない学力』は 親の文化的水準×子どもの経験の質で決まるそうです。

親の学力や教養や財力が必要というわけではなく、親子間の会話が乏しい・遊びに恵まれない・しつけがされていない場合には、低学力になる可能性が高いということ。

学力は遺伝しません。でも、環境的要因によって大きく変わります。

②遊びや③しつけなら、いますぐにでも意識的に取り組めます。

もっともやっかいなのが①言語能力ではないでしょうか。

それなのに、いちばんなおざりにされているのが子どもの言葉の発達に注意をはらうことです。

小学校入学前までの言語環境はとても大切です。

家庭の言語の質が子どもの学力差に表れると言われています。

とくに国語力の土台ともいえる言語能力は、何年もかけて育まれるものであり、塾に通ったからといって一朝一夕に身につくものではありません。

もちろん学校の先生も塾の講師も努力しています。

でも、土台がない場合はこの基礎部分を築くだけで何年もかかることもあります。

単発的に学校や塾の成績を上げることはできます。

土台さえできていれば、論理力をのっけてテクニックを教えてあげれば、1年くらいで国語を得意科目にしてしまう子もいます。

短期間で国語の偏差値10アップ!などをうたい文句にしているサイトを見かけたこともあります。

でも、実力を身につけさせるには根気が必要です。時間もかかります。

国語の専門塾が少ないのはそのためだと思います。

勉強ができない!と気づくのはたいてい4年生ごろ。

幼いうちに『見えない学力』をしっかりつけてあげれば、慌てることもなくなると思います。

そんなこと今ごろいわれても、子どもはすでに大きくなっちゃった!

という人のためにも、私はあきらめません。時間のかかることをお伝えしたうえで、一緒に頑張ります。

詳しく知りたい方は、岸本裕史さんの『見える学力、見えない学力』を読んでみて下さい。

親は子どもに何をしてあげたらよいのかが、具体的に書かれています。